〔講師:長岡市国際交流センター 羽賀 友信 センター長〕

〔留学生講師:サージダさん(ヨルダン)、ムハンマドさん(インドネシア)、ハリウンさん(モンゴル)、シェハニさん(スリランカ)、セリーンさん(セネガル)〕

第3回講座では、留学生5名の方から教えてもらいながら、「自分の名前」と「自分の住んでいるところ」について、アラビア語、インドネシア語、モンゴル語、シンハラ語、フランス語で、それぞれ自己紹介をしました。

●世界中を自転車でめぐっているスイスのパッシュファミリーを動画で紹介

世界中を自転車でめぐっているスイスのパッシュファミリー(令和5年7月に長岡に来訪)が来日した際に、日本語で自己紹介をしている場面が動画で紹介されました。その自己紹介は、世界で仲良くなるためのあいさつの仕方について、大切な要素が詰まっているものでした。このような世界でのあいさつの仕方について、国際交流センター 羽賀センター長からお話をお聞きしました。

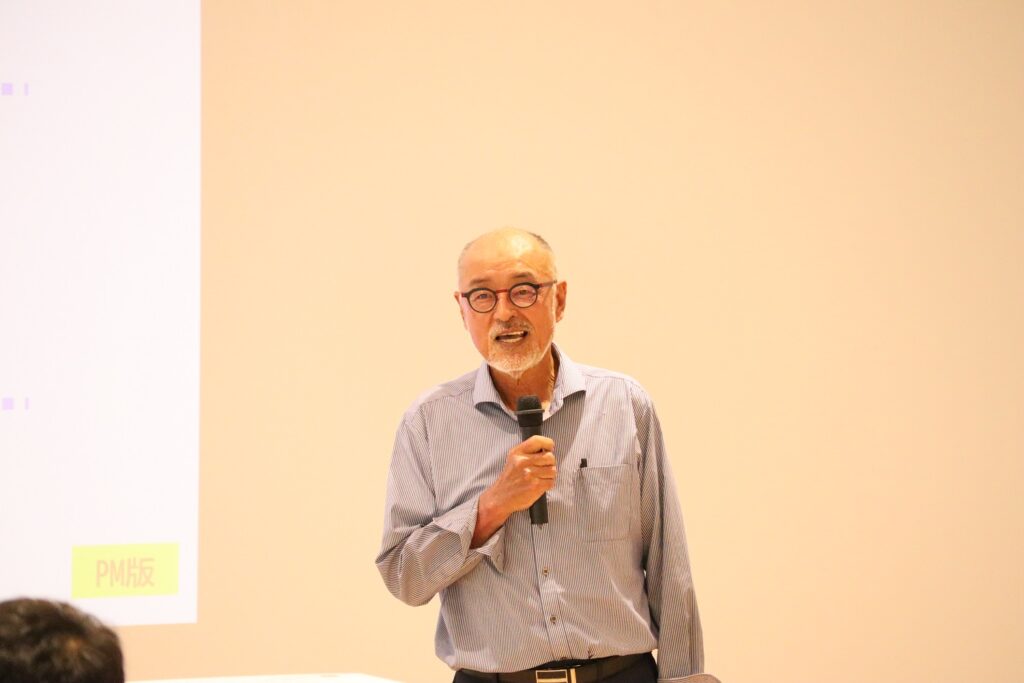

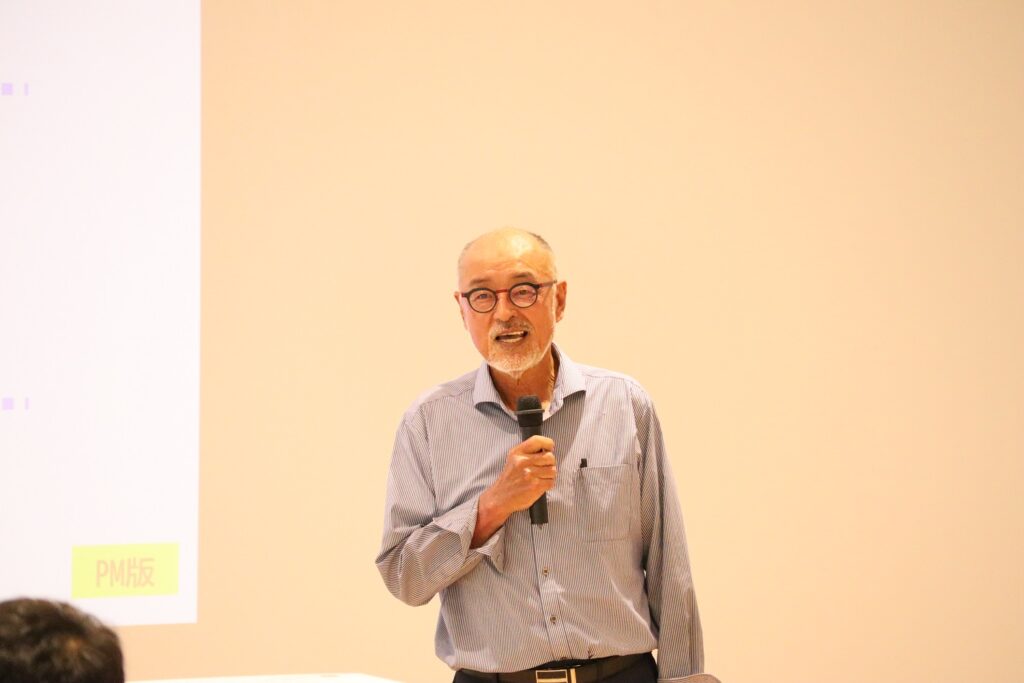

●国際交流センター 羽賀センター長のお話「世界で仲良くなるために大切なこと」

これまでに紛争地など安全ではない地域で難民を助けるなど、国際協力の仕事で66カ国を訪れた経験から、世界で仲良くなるために最も大切なことはなにか、をお話しいただきました。

「世界で仲良くなるために最も大切なことは、『あいさつ』です。」

「ただし、『あいさつ』は、ただすればよいというわけではありません。心のこもっていないものは、『あいさつ』ではありません。例えば、横を向きながら『あいさつ』をしても、それは失礼にあたります。」

「大前提として、【正面を見て、顔を見て、はっきりと相手に伝わるように声を出すこと】が大切です。」

次に、『あいさつ』をするうえで大切な3つのポイントをお話しをしていただきました。

「あいさつのポイント1つ目は、【相手の言葉であいさつをすること】です。

「例えば、今日先生として来られている留学生のみなさんは何カ国語も話せると思います。日本以外の国々では、同じ国なのに言語が変わったり、民族が変わったりということは、当たり前のことなのです。」

「塾生のみなさんは学校で英語を学んでいると思いますが、実は世界に出ると英語が通じるところがすごく少ないのです。そういった地域で大切なことは、相手の言葉であいさつをすることです。」

「相手の言葉であいさつをすると、『この人は我々の側と関わろうとしている人だな』と思われ、『敵ではないですよ』というメッセージになります。」

「相手の言葉で挨拶をすることは、相手の立場に立って相手を尊重し、相手に近づこうという意思表示になるのです。」

「あいさつのポイント2つ目は、【ニックネームで名前を覚えてもらうこと】です。」

「みなさんの名前を説明しても、相手は文化の物差しが違うので、すぐに覚えてもらえません。

正式な名前を名乗ったあとに、『こう呼んでください。』と相手がすぐに覚えられるニックネームを加えればよいのです。」

「例えば、英語圏の場合は、ローマ字3つで表すものは、うまく発音できません。

そのため、トウキョウはトキオ、キョウトはキヨト、と発音されるのです。

相手目線で発音しやすいニックネームを考えるのもよいですね。」

「私がアフガニスタンを訪れた際に、公用語であるダリー語でよいニックネームはないか、と現地の大学の先生に相談したことがあります。

ダリー語では、[h]の発音は消えます。

よって、[haga]の発音は、『ハガ』ではなく『アガ』になります。

そして、現地の言葉で『アガ』は、【なんでも知っている人】という意味なのだそうです。

さらに、呼びやすくするために、【○○さん】という意味の言葉も後ろにつけ足しました。

現地の言葉で【○○さん】は、『ジャン』と言うのだそうです。

会食の席で、〔私のことは『アガ ジャン(なんでも知っている物知り屋 さん)』と呼んでください。〕とあいさつをしてみました。すると、150人ほどの会場のみなさんに覚えてもらえて、その後は本当にたくさんの人に話しかけてもらい、たくさんのお誘いをいただきました。」

「いろいろな言葉であいさつをしてみるとわかるのですが、発音はもとより、国によって異なるあいさつがあり、それぞれ文化の特徴が表れています。中には、宗教がベースとなっているあいさつもあります。」

「また、世界では、日本のような[苗字+名前]といった氏名だけではありません。[名前+名前+名前+名前]のように長い名前の人もいれば、ミャンマーのように[苗字と名前が一体化]している人もいます。」

「世界の文化は、あいさつを理解するだけでも、多くのことを知れるのです。」

「あいさつのポイント3つ目は、【『この人はおもしろい』と思ってもらうこと】です。」

「おもしろいと思ってもらわなければ、あいさつの意味は半減してしまいます。

名前までを覚えてもらえたら、今後もお付き合いしていきたいと思ってもらうようにするのです。

人と同じあいさつをせずに、飽きさせないことが大切です。」

「いろいろな国に行った際に、相手から見れば、こちらが日本人であることはもうわかっています。

そのため、『日本から来ました』とは言いません。」

「例えば、

『トウキョウという首都から北に1時間半の弾丸列車で行ける、人類が住んでいて最も雪の量が多い、【雪国】と呼ばれるところから来ました。』

と紹介します。

そうすると、『どのくらい降るんですか?』という質問をされます。

私は、『(山古志村で)4.5mの雪が積もります。』と答えます。

続いて、『えぇ!!車はどうやって走るんですか?』という質問をされます。

それには、『消雪パイプと呼ばれるものがあります。』と答えます。

と、あいさつから会話が続くのです。

相手からクエスチョンマークがいっぱい出るような自己紹介をすることが大切です。」

次に、あいさつが育てる『共感力』について、お話いただきました。

「相手の言葉の発音、相手の国の概要、何を大事にしている人たちか、宗教は何だろう、どんな民族があるのだろう、と調べて理解しておくと、共通の話題ができていきます。

【国際交流とは、違いを探すことではなく、共通点を探すこと】です。

『言葉』は、その第1歩ですよね。」

「【相手の国のことを理解して共通の話題をつくりながら、自分のことも理解してもらうこと】が、世界の言葉でのあいさつの大きな意義です。」

「そして、理解をしてもらうということは、【納得をしてもらう】ということです。

相手から『あなたの言っているお話の意味がわかった。』と思われることではありません。

『そのとおり』と思ってもらうことなのです。

この2つは明らかに違うのです。」

「このように、あいさつにおいて相手の目線に立って考えて理解するということは、『共感』するということです。あいさつは『共感力』を育てます。」

「その逆の言葉があります。『同情』です。[自分の優位な立場から心だけで思って、実際には動かない自分を納得させる]という言葉です。これは、全く違いますよね。」

「あいさつでは、『共感力』の方をはたらかせてほしいと思います。そして、相手にどういう印象で伝わるかを意識してほしいと思います。」

「たかがあいさつと思われがちですが、あいさつがきちんとできれば、コミュニケーションは8割が成功していると言えるのです。」

さらに、紛争地の現状と、視点の多様化についてもお話しいただきました。

「アフガニスタンという大紛争地の国では、国民の7割が飢えています。それに対応できるお金もなく政治も不安定で、さらに雨が降らずに農業がうまくいかないことも多々あります。

そして、この飢えている7割の国民の中で一番深刻なのは、子どもたちです。

みなさんが「おなかがすいた」という感覚とはまったく違うのです。

多くの子どもたちが「飢餓」の状態にあります。栄養がとれずに、ひどい栄養失調となることで、脳に損傷を負い、生涯続く疾患を抱える子どもが増加しています。」

「日本は食べられないどころか、食べ過ぎでダイエットのCMがいっぱい流れています。

これは、世界から見ると、変ですね。

相手の国の言葉であいさつができて、世界の目線で見えるようになってくると、当たり前と思っていたことが、違った見え方になってきます。

これはとても大切なことです。」

「現在も、世界から留学やお仕事で日本に来ている人が、たくさんいます。

みなさんも大人になっていくと、いろいろな国の人たちと出会うと思いますが、

その時はぜひ、今日聞いて体験したことを思い出して、活用してほしいと思います。」

「それでは、今日は留学生にたくさん質問をしながら、世界の言葉であいさつをしてみましょう。今後、新たにいろいろな言葉にアプローチをするときにも役に立ち、とても自分を成長させることができます。」

「あいさつをする時は、もちろん『笑顔』の役割も大切ですよ。」

世界で仲良くなるためのあいさつの大事なポイントがわかり、また、紛争地のお話では『日本で当たり前のことが、世界では当たり前ではない』ということを知ることができたお話でした。

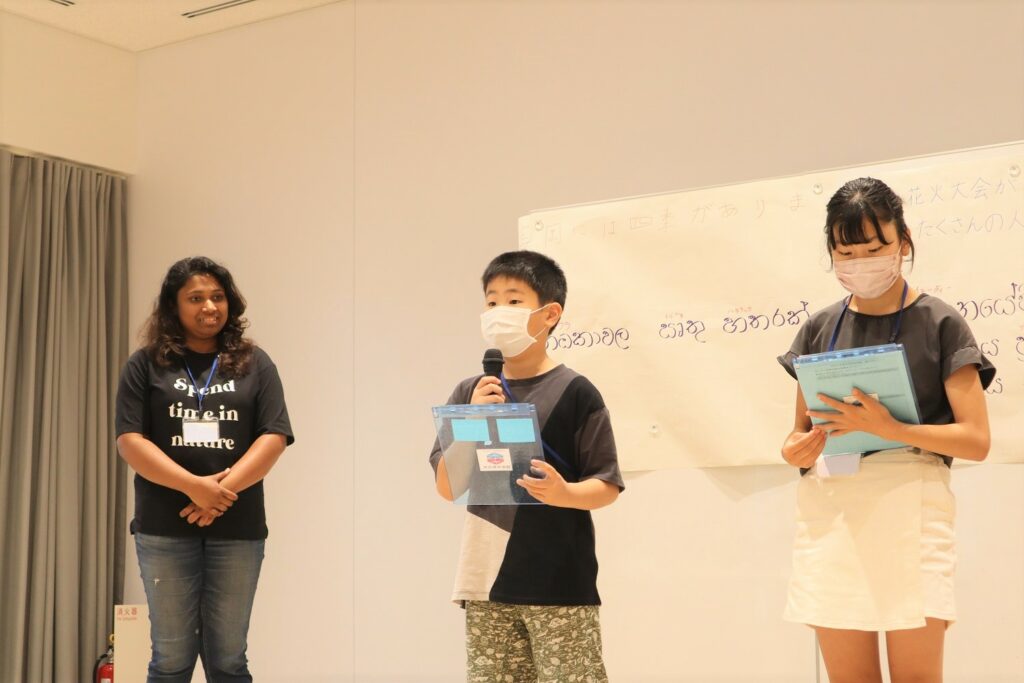

●留学生のみなさんのお話「出身国の文化を紹介」

出身国の歴史、食、音楽、ファッション、生活、環境、観光地など、日本とは異なる文化を紹介していただきました。

ヨルダンでは、家族が特に大切なものとされ、おもてなしと寛大さ、忍耐と満足、騎士道とほこりが大事な考え方とされているそうです。また、アラブ地域に伝わる人気の民族舞踊「ダブケ」の動画が紹介されました。

モンゴルでは、夏の最高気温が40℃でとても暑い一方、冬の最低気温がマイナス38℃にもなり、寒暖の差が激しいことが語られ、塾生のみなさんから驚きの声があがりました。

インドネシアでは、辛い物が特に好まれ、ラーメンのような人気の食べ物「バクソ」に、辛いソースをたくさんかけて食べることが紹介されました。また、公共交通機関である乗り合いワゴン車の「アンコット」は、降りたいところで天井をノックすると停まってもらえるそうです(地域による)。

スリランカは野生動物が特に多く住んでいて、日本ではクマが多く生息していますが、スリランカではゾウが特に多いのだそうです。

セネガルでは、一番多く使われるフランス語をはじめ、8つの言語があり、学校で話す言語と家で使う言語が違うこともあるということが語られました。

世界の国々で大切にしている考え方や生活の様子の一部を知ることができ、異なる文化の一端に触れるよい機会となりました。

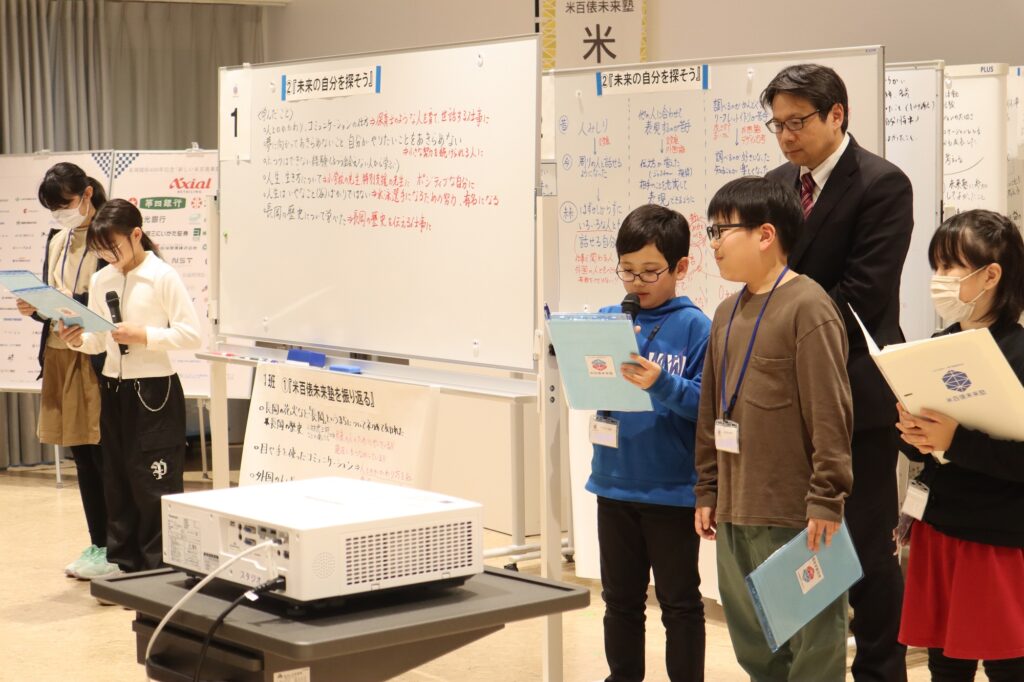

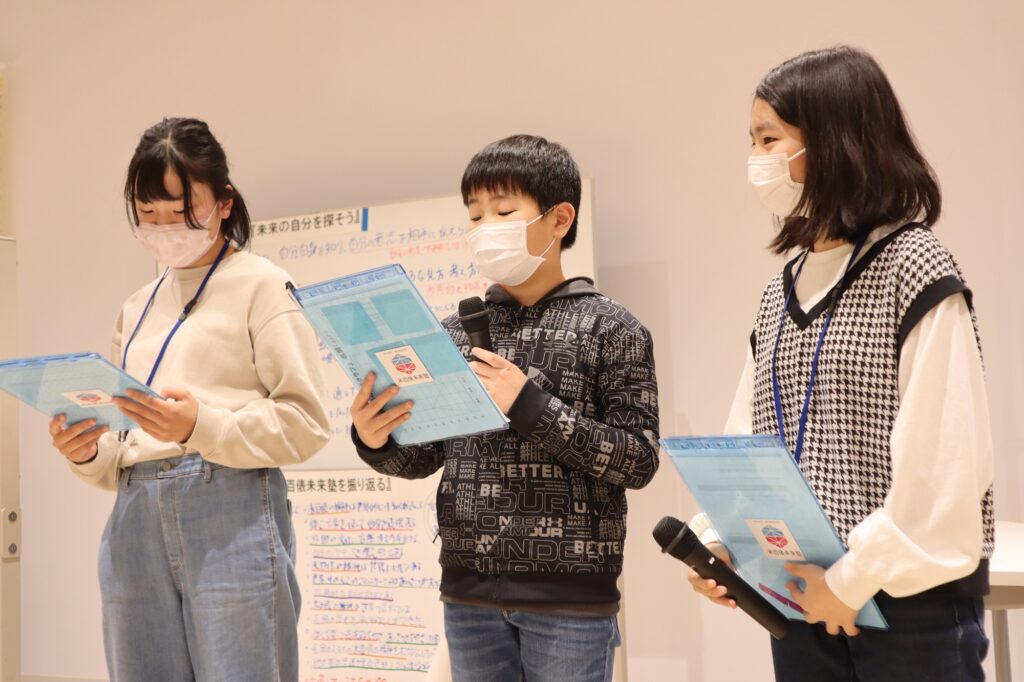

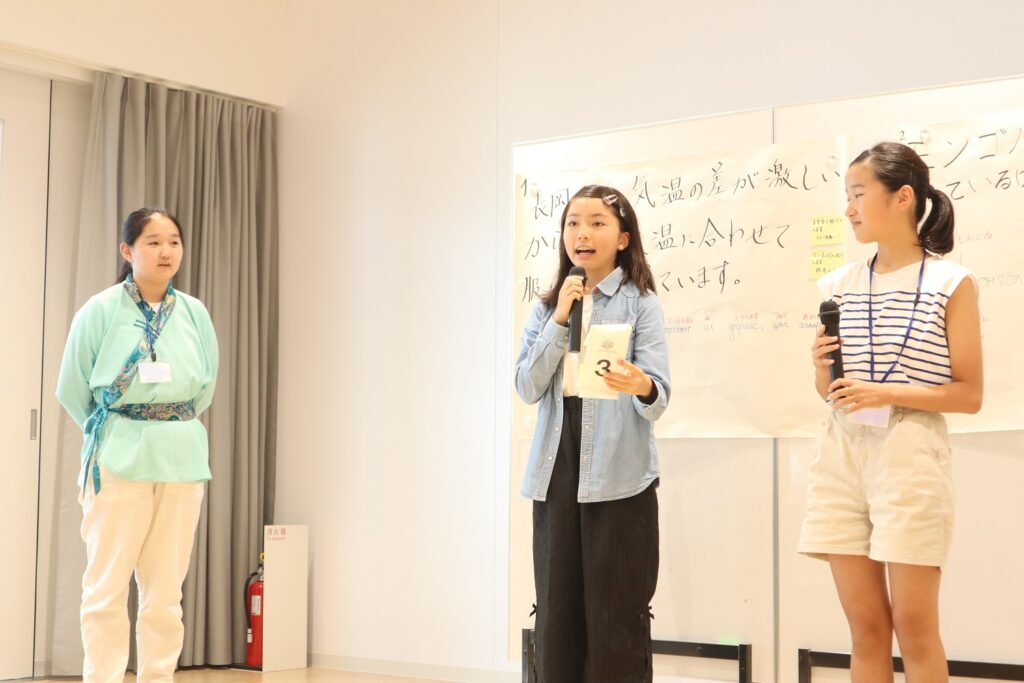

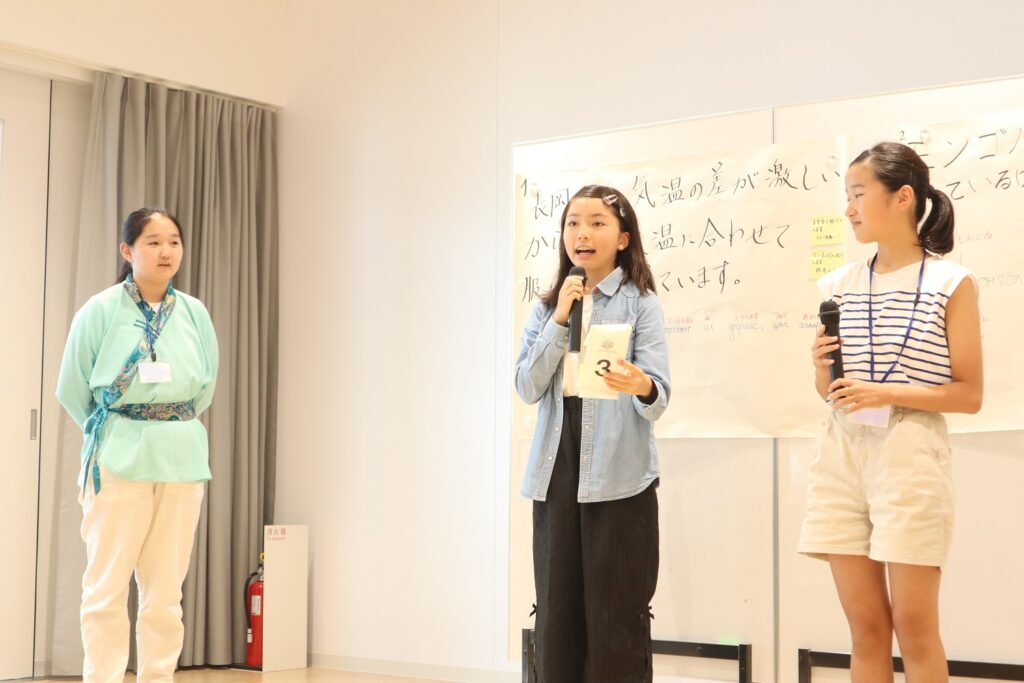

●グループワーク「世界の言葉で自己紹介をしてみよう!」

「自分の名前」と「自分の住んでいるところ」について、世界の言葉で自己紹介をしました。

まず、世界の言葉で「自分の名前」を練習しました。

次に、留学生の出身国と長岡を対比することで、各グループで「自分の住んでいるところ」の紹介を考えました。

例えば、モンゴル語を学んだ班では、留学生への質問を通して、モンゴルの小学校は授業が午前中だけで終わるという新しい発見があり、テレビは日本と同じようにニュースやアニメが放映されているといった共通点も見つかりました。

世界の言葉での自己紹介発表では、留学生のみなさんからも感嘆の声が上がったり拍手が沸き起きるほどの上手な発音での発表もありました。

日本のように、蛇口から出る水を飲める国が世界的にも珍しいことを知り、そのことを紹介したグループや、辛い物が好まれるインドネシアの人へのあいさつとして、長岡の「かぐらなんばん」を紹介したグループもありました。

また、長岡では身長を超える雪が積もるというユニークな自己紹介もありました。

どんなことを紹介したら面白いかを探るインタビューを繰り返すことで、日本との文化の違いや共通点を見つけながら、多様性について認識し、考える機会となりました。

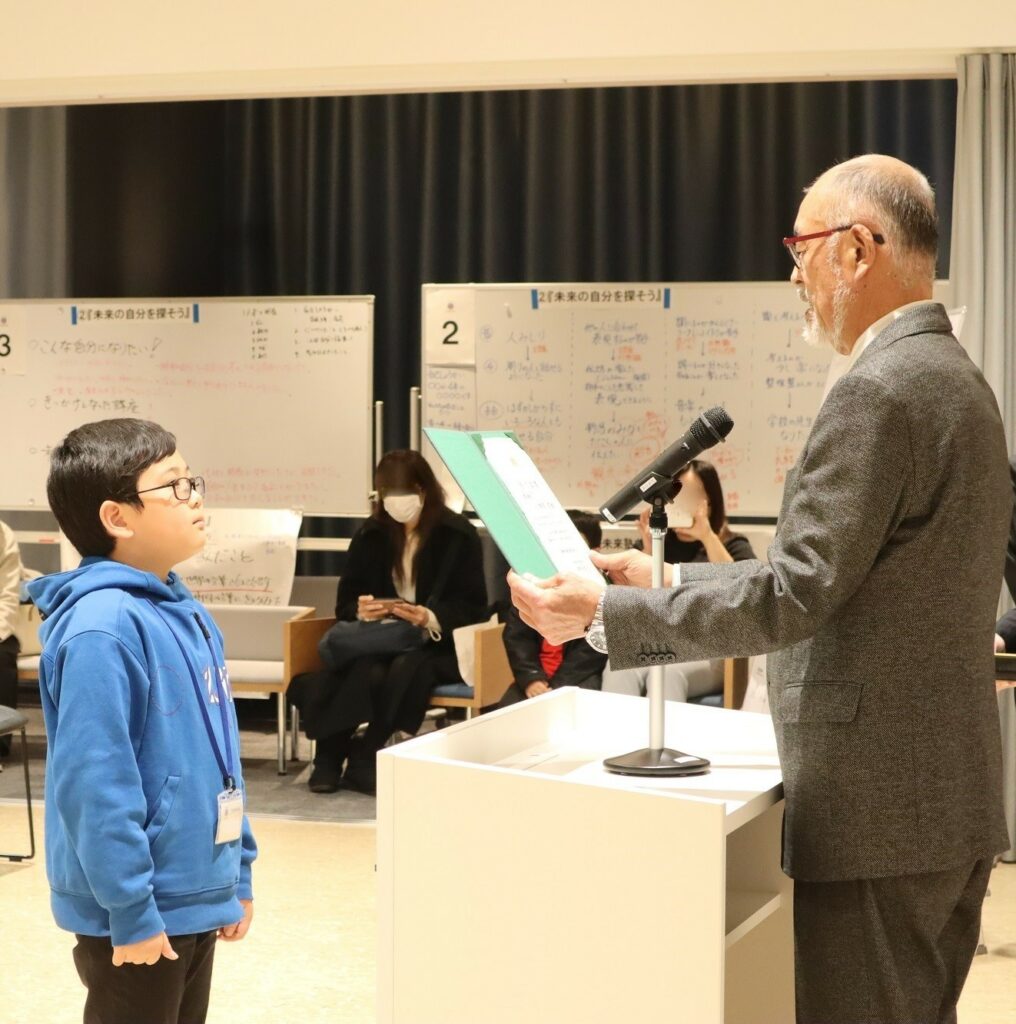

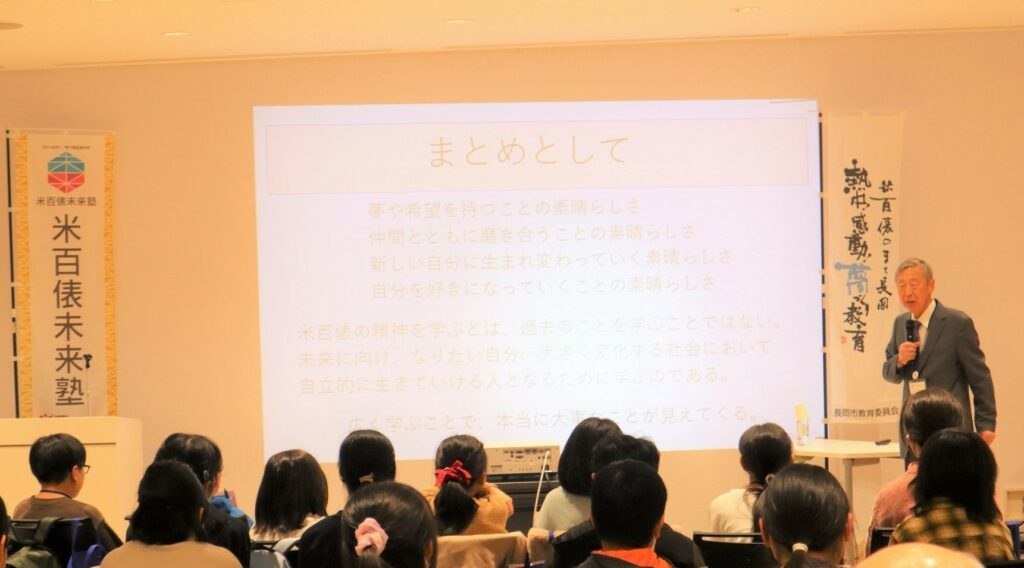

最後に、羽賀国際交流センター長から激励の言葉がありました。

「塾生のみなさんは今日、短時間でもこれほどの長いあいさつを世界の言葉ですることができました。語学について、自らの意思で勉強して発展させる力が自分にはあるのだと気付けたと思います。ぜひ今後も、自ら学びを深めていってほしいと思います。」

▲羽賀国際交流センター長のお話

▲留学生からの出身国紹介

▲留学生からの出身国紹介

▲留学生からの出身国紹介

▲留学生からの出身国紹介

▲留学生からの出身国紹介

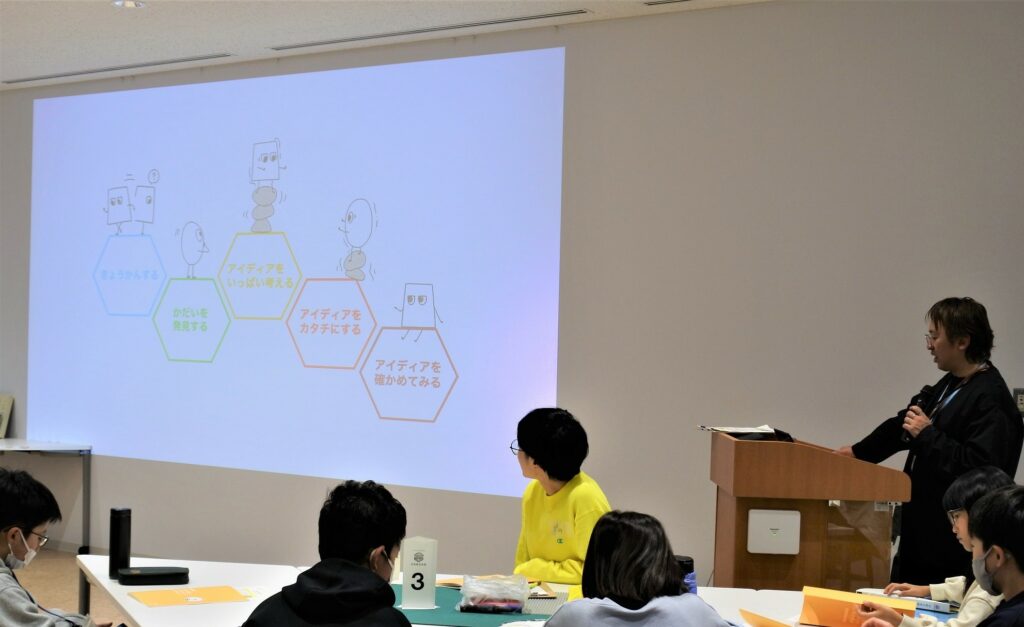

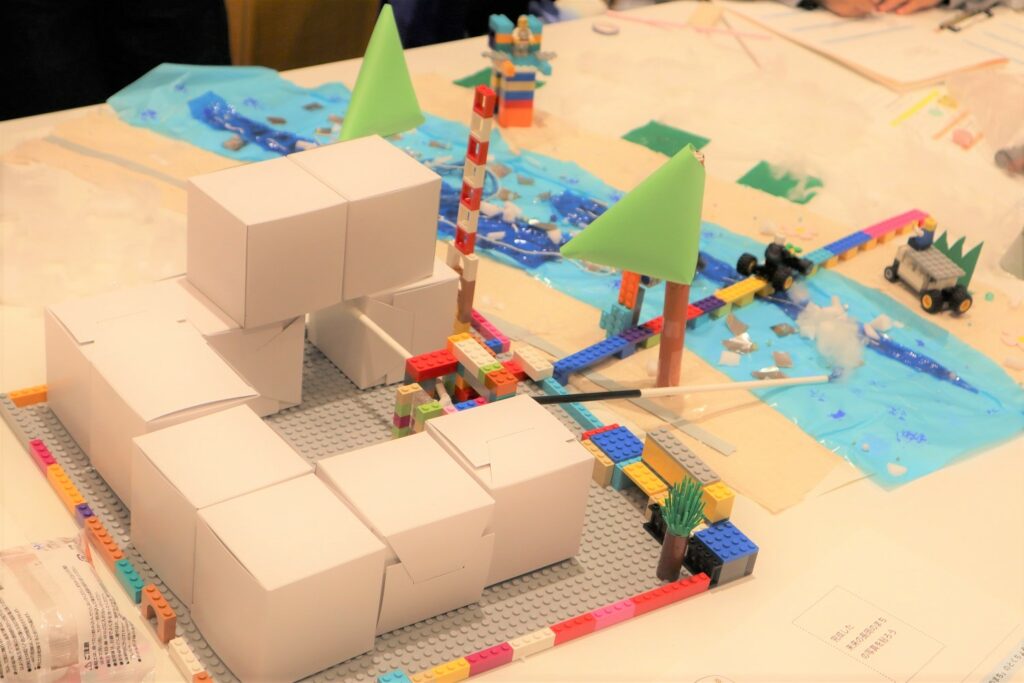

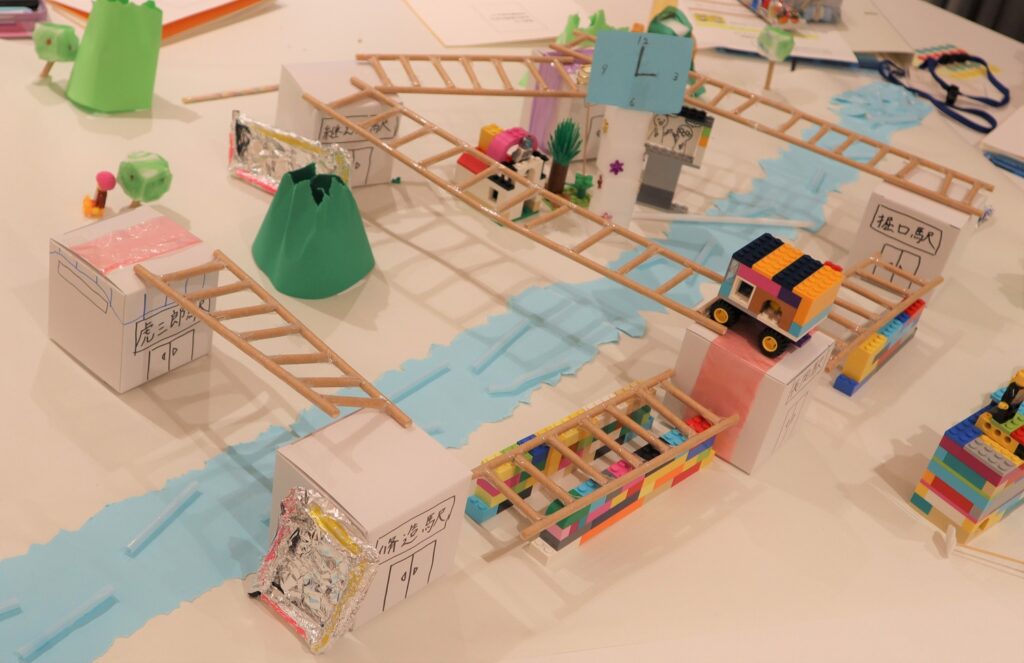

▲グループワーク

▲グループワーク

▲グループワーク

▲グループワーク

▲グループワーク

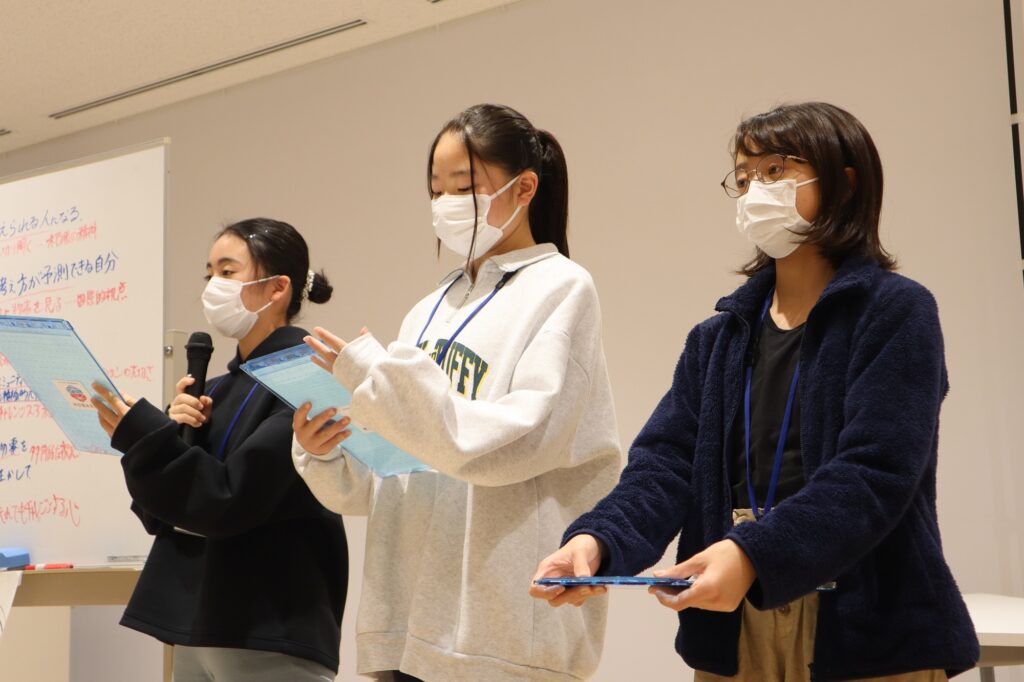

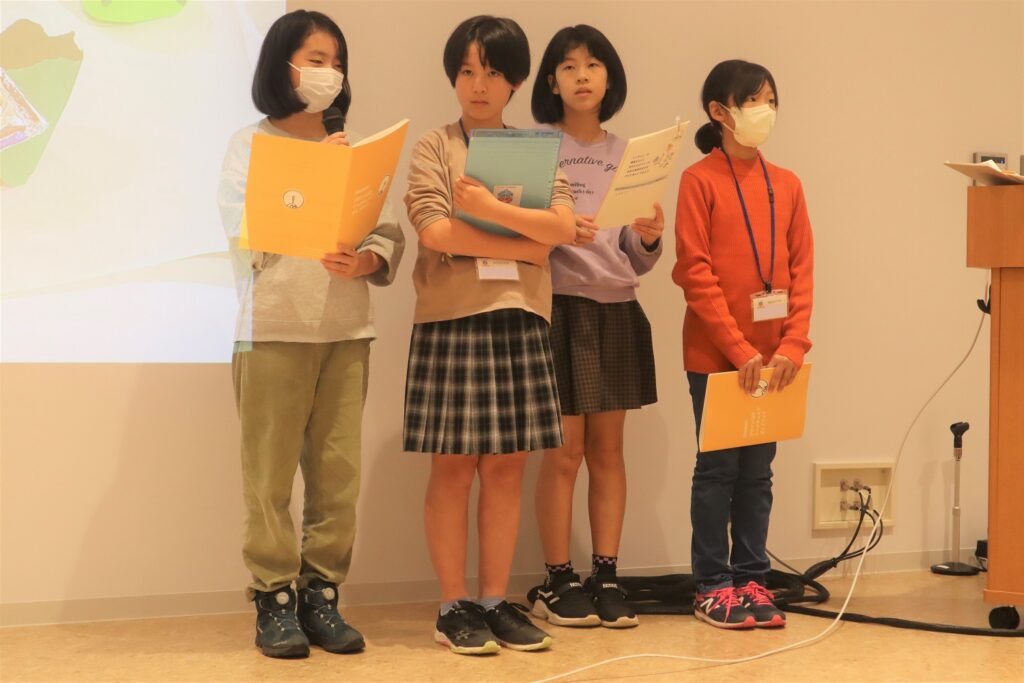

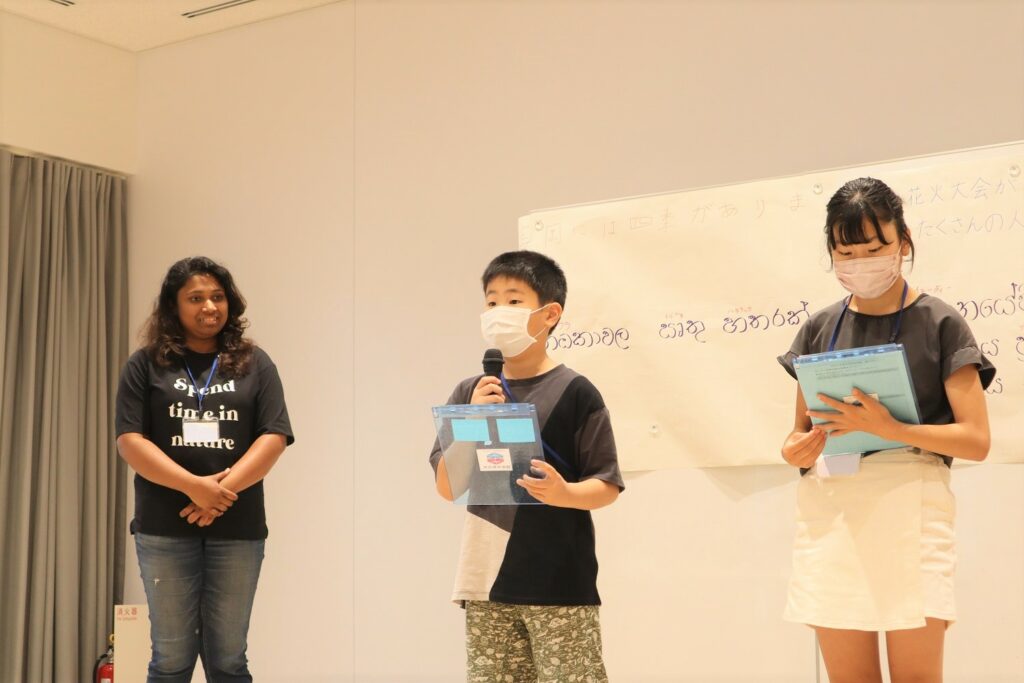

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲世界の言葉で自己紹介を発表

▲集合写真

▲集合写真