第4回講座 チームでミッションをクリアしよう!最高のチームになる秘訣!

第4回講座 チームでミッションをクリアしよう!最高のチームになる秘訣!

〔講師:上越教育大学 赤坂 真二 先生、深井 正道 先生〕

上越教育大学の赤坂真二先生から、チームが持つ力やチームができるまでのプロセスについて、グループでのミッションを通して楽しく学びながら、良いチームができるための秘訣を探りました。チームとは、一人で成し遂げることができない難しい課題や問題を、良い関係をつくりながら成し遂げる人たちであると、説明がありました。

ミッション① 互いを知ろう、ミッション② ちょこっとチーム体験

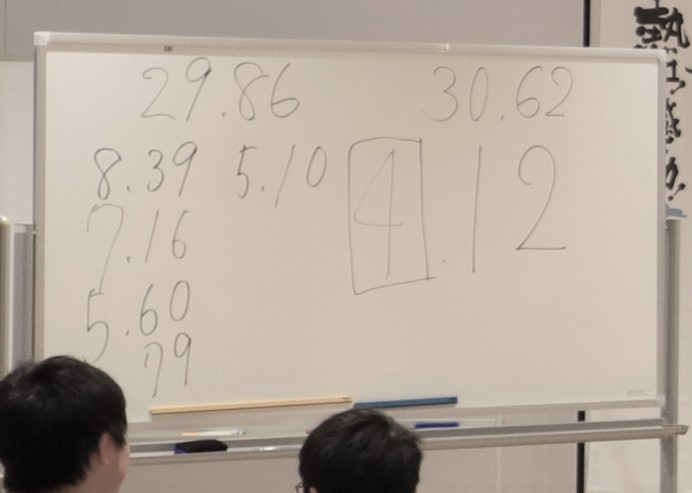

まず、チームの仲間を集める『ナンバーコール』、グループ全員の共通点を探す『共通点探し』や、グループ全員分の好きなものと名前を暗記していく『となりの私』のミッションを通して、チームづくりの最初に大切となる仲間を知るプロセスを体験しました。また、音が重なることなく全員が順番に手拍子をするタイムを計測する『ビート』というミッションでは、全員での作戦会議を経て、当初の半分以下のタイムに縮めて「4.12秒」という驚異的なタイムを記録しました。

ミッション③ 温かい雰囲気をつくろう、グッドコミュニケーションの力

良い気分になったこと、感謝したいことや褒めたいことを発表し合う『ハッピー・サンキュー・ナイス』のミッションを通して、温かくポジティブな雰囲気づくりをしました。また、悪い聞き方と良い聞き方の両方を体験し、うなづきやあいづちがあり、目線や姿勢が良い聞き方をされると、もっと話したいと思えることがわかりました。ポイントとして、「チームはコミュニケーションでつくっていくので、相手を大事にする話し方や聞き方がとても大事です。」といったお話がありました。

ミッション④―1 5種の動物から学ぶ

5種の動物からなりたい動物ごとにグループになって、選んだ理由や他の動物を選ばなかった理由を共有し、グループごとに発表し合いました。この活動を通して、みんな価値観が違うこと、みんな思っていることが違うこと、違うからこそ意見を出し合って話し合うこと、話し合えば分かり合えることを学びました。

ミッション④―2 元気の出る解決策

ここではイラストを見て、忘れ物をしてしまう友人に対して、どのような声掛けができると解決できるかを考え、発表し合いました。この活動を通して、責められたり罰を与えたり嫌な気分にさせても、人はやる気にならないので問題解決にならないこと、元気なってやる気が出るような『こうやったらいいよ』『こうやればきっと君はできるよ』という応援のメッセージを送ることが大事だということを学びました。

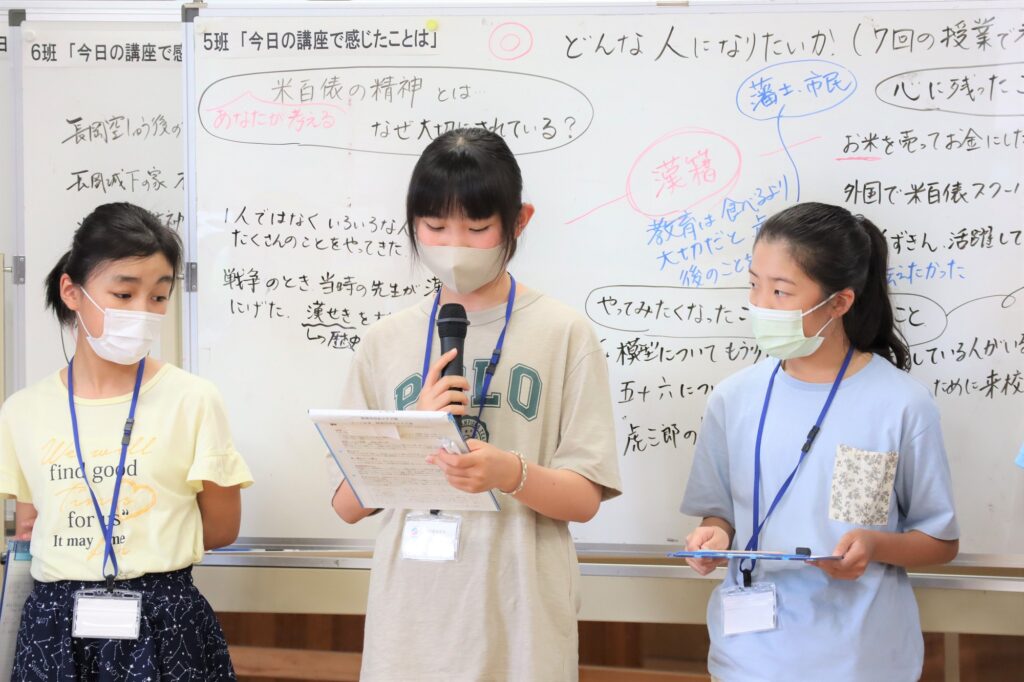

ミッション⑤ 未来塾会議

未来塾会議で話し合う『困っていること』や『みんなで話し合いたいこと』について、たくさんの議題が集まり、全員で話し合いました。丁寧に詳細を質問しながら、一人ひとりのためにみんなで知恵を出し合いました。

さいごに

赤坂先生から、「これからも、今日のように『人とつながること』『チームになること』は大きな力を生むのだということを忘れずにいてほしいと思います。そして、人に優しくしたり、思いやりを持って接すると、優しくされた方だけでなく、優しくした方も元気になっていきます。このように仲間がお互いに元気になれるようなチームを築いていってほしいと思います。」とのメッセージをいただきました。