米百俵未来塾開校式

8月5日、小学4年生から中学3年生までの高い志と熱意を持った51名の塾生を迎え、令和6年度に引き続き、米百俵未来塾を開校しました!開校式では、米百俵未来塾の金澤俊道塾長から塾生に向けてのメッセージがおくられました。また、塾生代表の佐藤さんからは、米百俵未来塾に参加して知りたいことや学びたいことなど、意気込みが発表されました。これから12月まで、芸術、スポーツなど全7回にわたる多面的な連続講座を体験します。

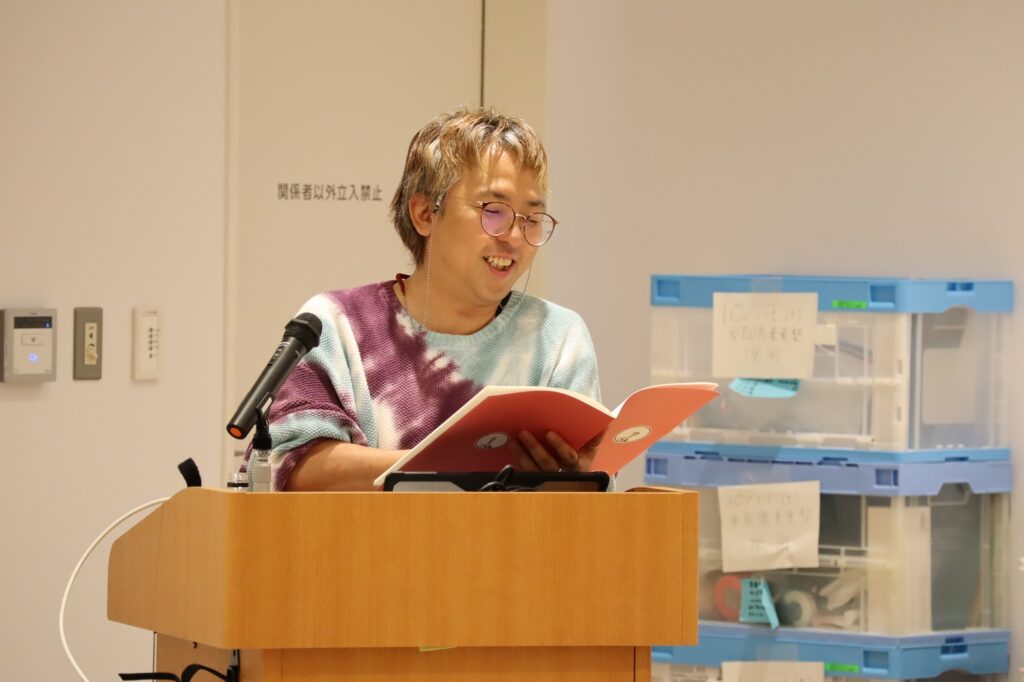

▲ 米百俵未来塾 金澤塾長からのメッセージ

「みなさん、ようこそ米百俵未来塾に来てくださいました。小林虎三郎らが三根山藩からおくられた米百俵を『未来のために』と売ってお金にし、国漢学校の教材を買ったことと同じように、この未来塾も、長岡開府400年の時に長岡市の300社以上の企業と市民の方々から『米百俵のまちなのだから、人を育てることにつかってください』とたくさん預けられた御寄附をもとに行っています。そして、長岡市内にあるいろんな団体が協力してくださって運営されています。まさに未来塾は令和の『米百俵』であり、みなさんはその第7期生です。未来塾では、第1期生の塾生が伝えてくれた塾生の心得、①失敗を恐れずに積極的・主体的に参加すること、②お互いを尊重して安心して話せる場をつくること、③とにかく楽しむこと、を心に留めて参加してほしいと思います。未来塾は、未来をつくるための塾です。まず、みんなと同じではなく「自分は」こんなふうに生きていきたい、このような考え方で生きていきたい、というみなさん自身の未来を考えてほしいと思います。それから、長岡のために日本のために世界のために自分はどんなことができるのか、未来を考えるきっかけになってほしいと思います。そのためには、お互いに話しあい、いろいろな意見を出し合いながら考えてほしいと思います。それでは、これからの講座では元気に頑張りましょう。」

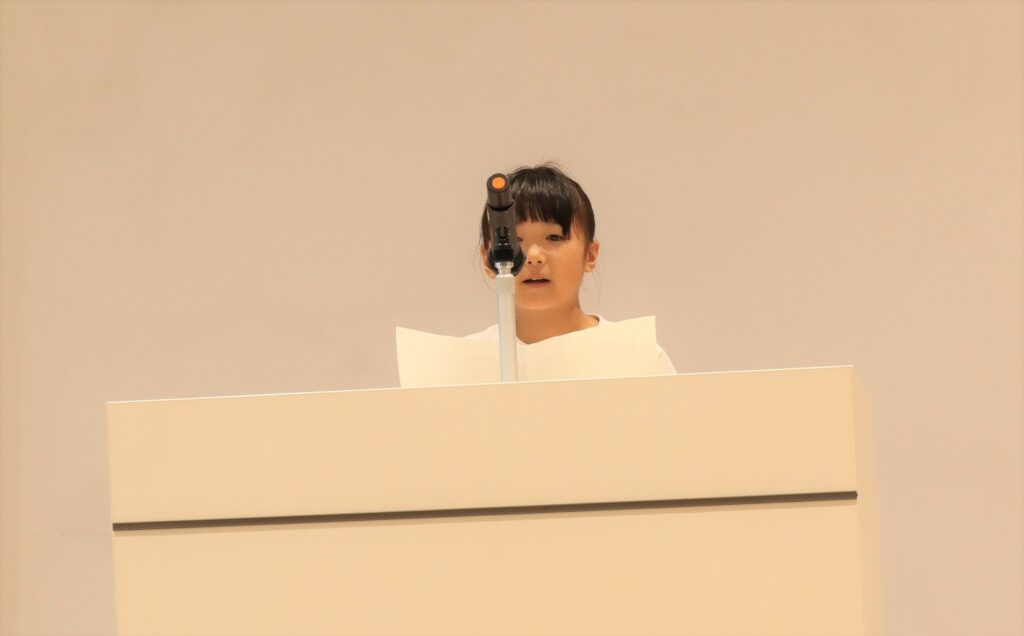

▲ 塾生代表の佐藤さんのあいさつ

「『わたしたちのまち長岡』を読み、小林虎三郎の『米百俵』の精神について知りたいと思いました。また、学校の授業で友達の意見を聞いて、「なるほど!そのような考え方もあるのか。」と自分の考えと比べられるようになりました。そして、それを相手にうまく伝えられたらいいなと思うようにもなりました。たくさんの講座を通して、みなさんと一緒に考えながら意見交換をし、考え方や伝え方を学びたいと思っています。将来、もっと自分の考えを広げて、それを伝えられる人になりたいです。みなさんと、小林虎三郎の『米百俵』の精神に近づけたら嬉しいです。半年間、どうぞよろしくお願いします。」

▲ 集合写真