第7回講座「未来の自分を探そう!~米百俵未来塾を振り返って~」

第7回講座「未来の自分を探そう!~米百俵未来塾を振り返って~」

最終回となる第7回講座では、これまでの米百俵未来塾を振り返り、さまざまな講座をとおして学んだことをグループごとにまとめ、共有しました。そして、米百俵未来塾で得たことを未来の自分にどのように活かしていくかを考えました。

●講座の振り返り

はじめに、第1回から第6回までの講座のポイントやキーワードについて、スライドを見ながら振り返りました。

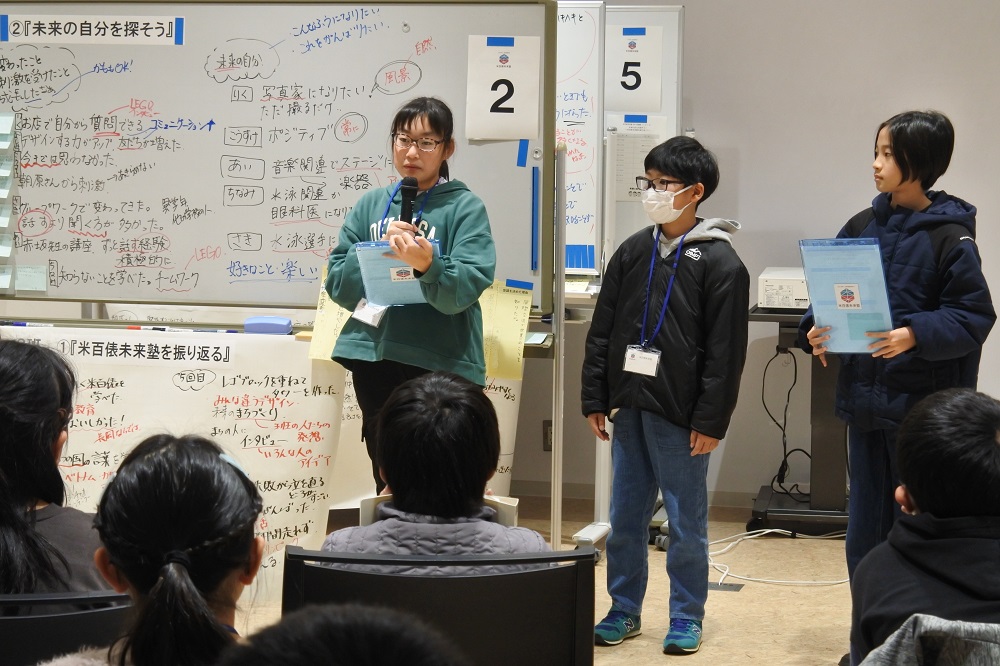

●グループワーク①「米百俵未来塾を振り返る」

これまでの講座をとおして心に残ったこと、学んだことを塾生同士で共有しました。塾生は、「自分にない考えを見つけられるので、協力すること、様々な視点から物事を考えることの大切さがわかった。」、「朝原宣治さんの話を聞いて、緊張することは悪いことじゃないとわかった。」など、多くの気付きを得たようでした。

●グループワーク②「未来の自分を探そう」

グループワーク①で話し合ったことを踏まえて、「未来塾に参加して自分がどう変わったか」、「未来塾で学んだことをどう活かしていきたいか」を話し合いました。

●グループワークの発表

グループワーク②で話し合ったことを一人ひとりが発表しました。塾生は、「いろいろなことに「なぜ?」という疑問を持ち、本当の意味をわかるようにしたい。」、「夢を叶えるために、朝原選手のようにどんなときもやり切ること、失敗してもポジティブになることを身に付けたい。」、「未来塾を受講する前まではやってみたいことがあっても行動や決断ができなかったが、未来塾でいろいろなことに挑戦することでやれることが増えた。」、「受講する前は恥ずかしい気持ちが勝ってしまい、自分の意見を伝えることが苦手だったが、講座をとおし、人と意見を出し合うことで今まで思いつかなかったアイデアが聞けておもしろいと思った。これからは自分の意見を言うことはもちろん、相手の意見との違いを探し、新しいアイデアを生み出していきたい。」など、未来塾をとおして成長した自分を実感するとともに、学んだことを将来や普段の生活と結び付け、活かしていきたいという意欲が見られました。

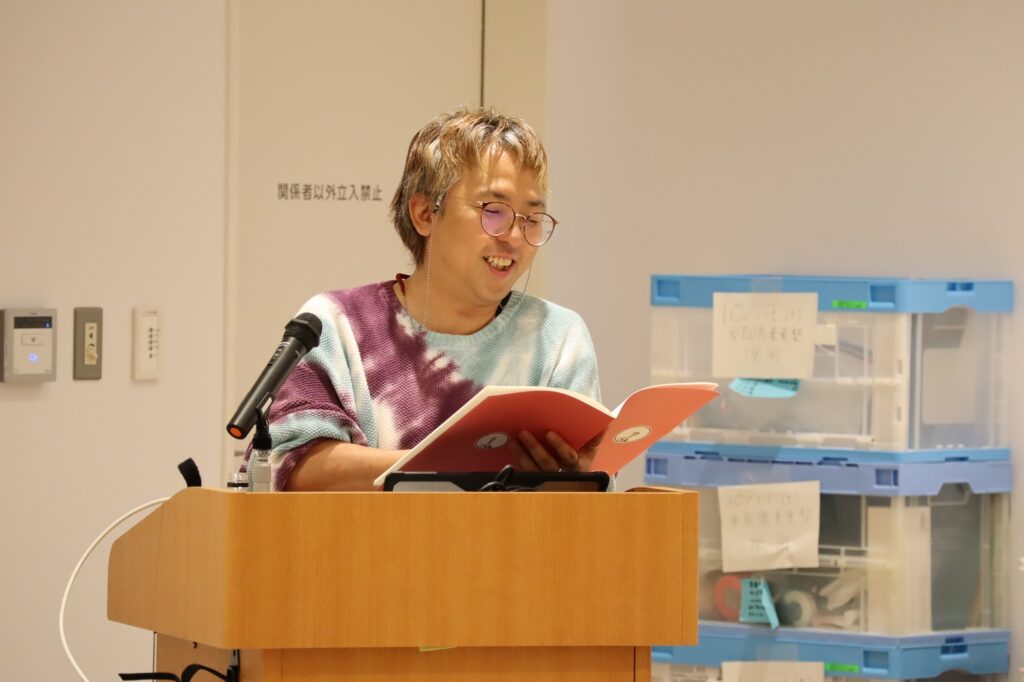

●高橋コーディネーターによるまとめ

最後に高橋先生から、「多くの人が自分の言葉で気付きや願いを語っている姿がすばらしかった。」という総括とともに、「友達の話から気付いたことを自分の考え方に活かしていけるとよい。」とアドバイスをいただきました。また、「米百俵の精神は歴史上のことではない。皆さん一人ひとりの志のことだ。」、「皆さんには、「なりたい自分」を追い求め、挑戦を続けてほしい。」という激励のメッセージとともに、「その過程で疑問に感じたことは放っておかず、立ち止まって考えることが大事。」、「これからの社会は予測できないほど大きく変わっていく。やりたいことを実現するために何をすべきか自分で考え、行動していくことが大切。」、「失敗しても目当てを立て直しながら挑戦し続けてほしい。」と今後の塾生への期待を込め、まとめのお話をいただきました。