第5回講座 デザイン思考ワークショップ

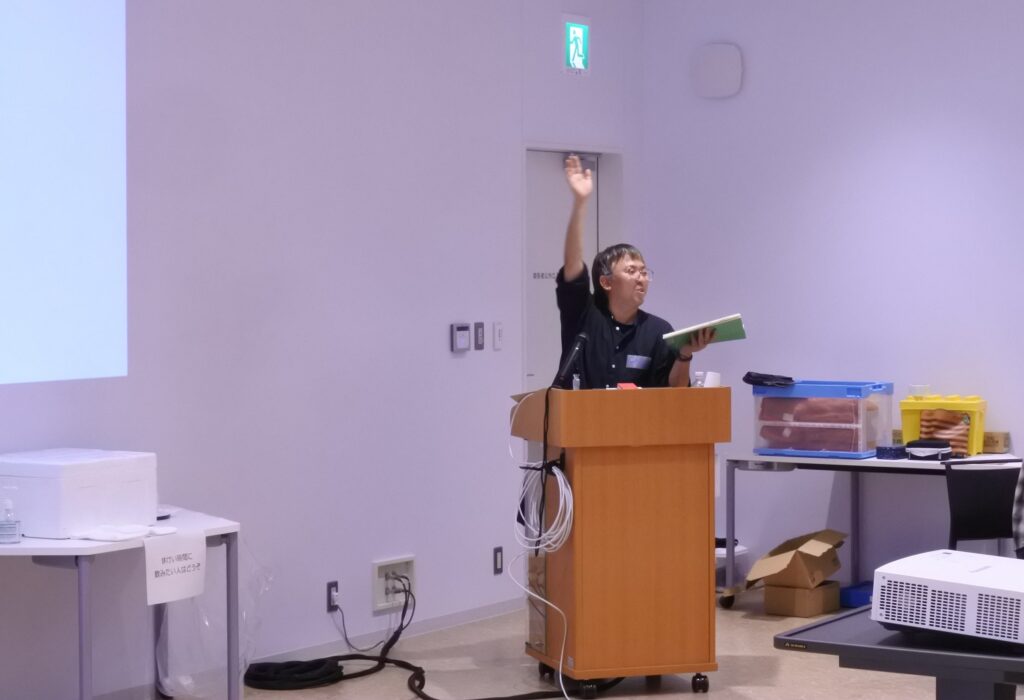

〔講師:長岡造形大学大学院 板垣 順平 准教授、同大学学生のみなさん〕

第5回講座は、『デザイン思考』を体験する講座を開催しました。

この講座の中では、レゴブロックや画用紙などを使った「未来の長岡のまち」を制作する過程をとおして、“視点や発想の転換”を途中で行いながら『デザイン思考』のプロセスを学びました。

●デザイン思考とは

はじめに、講師である長岡造形大学の板垣先生から、『デザイン思考』の考え方について、説明がありました。

『デザイン思考』とは、【①きょうかんする】→【②かだいを発見する】→【③アイディアをいっぱい出す】→【④アイディアをカタチにする】→【⑤アイディアを確かめてみる】という5つのプロセスを通じて、相手の考え方を知り、自分の考えを広げていく思考法です。

板垣先生から、「たくさんの人の考え方を知り、自分になかった考えや意見を大切にして、自分の考えに落とし込んでいくことが大切です。」とアドバイスがありました。

●レゴブロック等で「未来の長岡のまち」を制作

アイスブレイク後、グループで話し合い、まずは自分たちの思い描く「未来の長岡のまち」を制作します。

レゴブロックをベースとして、画用紙・カラーモールなどの材料を使ったり、白無地のボックスにマジックペンで絵を描いたりしながら、未来のまちを形にしていきました。

●まちの人へのインタビューを行い、他の人の意見を聞く

次に、各グループで「未来の長岡のまち」について、ミライエ長岡の来館者の方々にインタビューを行いました。中学生グループは、小学生グループよりも少し難易度を上げて、自分たちでインタビュー内容を考えるところからスタートしました。

緊張しつつもグループで積極的にインタビューを行い、まちのひとの想いを聞くことができました。インタビューでいただいた具体的な意見は、後述の「まちのリニューアル」と「グループ発表」に大いに活かされました。

●インタビューを踏まえて、「未来の長岡のまち」をリニューアル

まちなかインタビューを経て、視点と発想の転換を行います。

まちなかインタビューの内容をもとに「足りない施設は何か」「作り替えた方がよい部分はあるか」を各グループで話し合いました。インタビューを踏まえて、住む人の気持ちになって考え、工夫を凝らした「未来の長岡のまち」を完成させました。

●「未来の長岡のまち」発表

最後に完成した作品をグループごとに発表します。制作した「まち」の特徴やインタビューを受けて変更した点などを聞いている人にわかりやすく説明しました。

雪対策のための屋根付きの施設、暑さ対策のための夏でも遊べる公園施設、賑わいの場創出のための食べ物屋さん、高齢者の方に優しいスロープ、交通の利便性向上のための空飛ぶ車や各お店をつなぐモノレールなど、たくさんの創意工夫が見られました。会場の机を利用して地下をつくるグループもあり、発想の柔軟さや鋭さに驚かされました。

未来のまちのために必要なものは何なのか、塾生の皆さんだけではなく大人から見ても、たくさんのヒントが詰まった講座となりました。

塾生のインタビューに温かく応じていただきましたミライエ長岡来館者の皆さま、互尊文庫図書館スタッフの皆さま、子どもたちの学習にご協力いただきまして誠にありがとうございました。

▲デザイン思考を説明する板垣先生

▲デザイン思考を説明する板垣先生

▲共感しながら「考え」を共有

▲共感しながら「考え」を共有

▲アイスブレイクでレゴタワーに挑戦

▲アイスブレイクでレゴタワーに挑戦

▲レゴタワーの高さを測定

▲レゴタワーの高さを測定

▲まちの人にみんなでインタビュー

▲まちの人にみんなでインタビュー

▲話を聞き出す塾生たち

▲話を聞き出す塾生たち

▲様々な材料を使って試行錯誤

▲様々な材料を使って試行錯誤

▲作品を壁に投影しながらの発表

▲作品を壁に投影しながらの発表

▲「まち」の特徴をわかりやすく説明

▲「まち」の特徴をわかりやすく説明

▲空飛ぶ乗り物が登場する「未来の長岡のまち」

▲空飛ぶ乗り物が登場する「未来の長岡のまち」

▲地下にもつながる「未来の長岡のまち」

▲地下にもつながる「未来の長岡のまち」

▲素晴らしい作品が完成し、みんな笑顔!

▲素晴らしい作品が完成し、みんな笑顔!