第1回講座「学ぼう!「米百俵」の精神~長岡の先人から学ぶ未来を切り拓く力~」

〔講師:高橋 正則 先生〕〔ガイド:阪之上小学校6年生児童のみなさん〕

第1回講座では、「米百俵」の精神にまつわる歴史や、広い視野で先を見越して生き抜いてきた長岡の先人たちの思いを学びました。さらに、阪之上小学校伝統館を訪問し、学びを深めました。

①自己紹介ゲーム

まず、ほとんどの塾生が初めて会う人同士のため、グループ内でお互いに名前と学校名のほか、好きなことなどのクイズを含めた自己紹介のゲームをしました。その後、事前に書いてきた「受講を決めた理由」の短冊を見せ合いながら、未来塾で楽しみにしている講座や目標を紹介し合い、共通点やお互いのことについて少しだけ知ることができました。

②講義「未来の自分、なりたい自分を探そう」

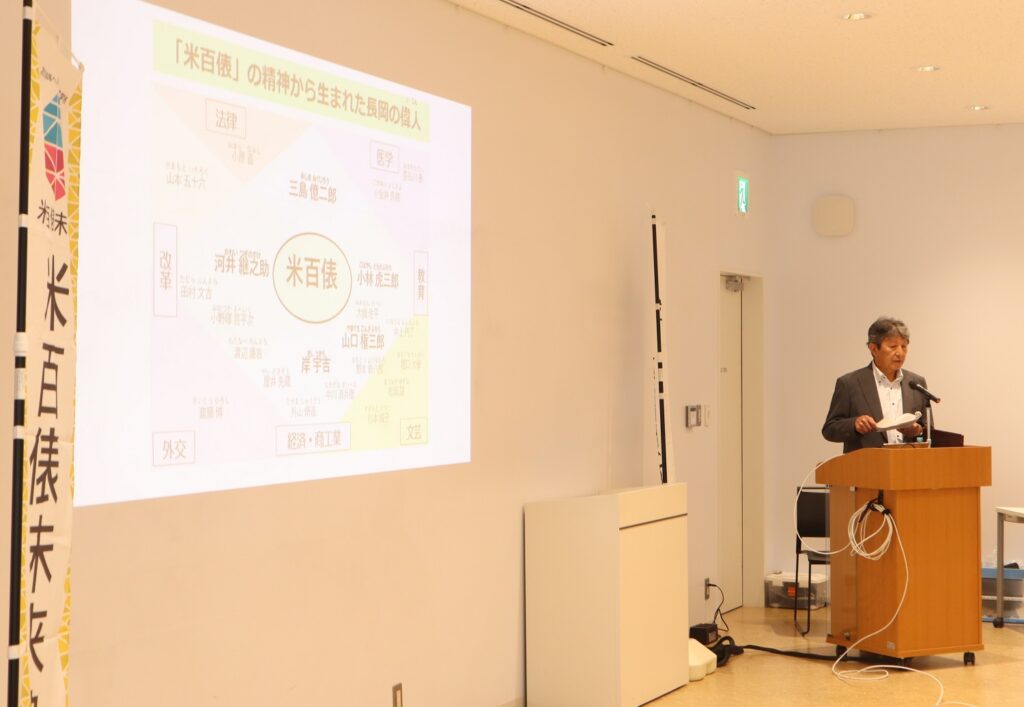

未来塾コーディネーターの高橋正則先生から「未来の自分、なりたい自分を探そう」というテーマで講義がありました。高橋先生からは、「目的をもって参加したり、やってみようと思ったこと自体が素晴らしいことであり、その『挑戦してみよう』という気持ちには価値があります。ぜひ『挑戦すること』を楽しんでほしいと思います。」とお話がありました。

次に、未来塾を受講するみなさんに意識してほしい心構えについてのお話がありました。「米百俵未来塾とは、7回の講座を通して、仲間から刺激を受けたり、長岡の先人の知恵や生き方、各回の講師の先生の生き方に学び、『未来の自分、なりたい自分』を考えてみるところです。成長によって変化をしていきますが、今自分が思い描く未来の自分を考える場です。様々な体験が用意されています。その中で、『出会った人たちが、どんな希望、夢をもって活動しているのか』『現在に至るまでの苦労や困難を解決していった努力の過程』『講師の先生の生き方から学んだこと、心に残った言葉』『自分もやってみたくなった、挑戦したくなったこと』『自分自身の可能性への気づき』を意識してほしい思います。そして、感動したことばや出来事を『心』でしっかり受け止め、新しく知ったこと、心が動かされたこと、感じたことを、『自分の言葉』できちんと整理することはとても大切です。」「10年後の自分を思い描いてみたことはあるでしょうか。仕事や職業ではなく、生き方が大切なのです。自分でいろいろな体験をしてみて、生き方を考えるきっかけにしていってと思います。」

また、「米百俵」の精神について、「北越戊辰戦争で燃えてしまった長岡のまちを今後どのように復興していったらいいのかを全員で考えたのが『米百俵』の思想です。長岡はまず教育に力を注ぎ、教育を受けた人たちが新しい考え方でまちを復興していきました。学校だけではまちの復興はできません。大切なことは、経済を動かして継続的に発展させていくことです。新しい考え方や改革ということも、とても大切になります。法律を変えていったり、医学を広めるなど、100年先の未来を見据えた『未来ビジョン』で、総合的にまちをつくってきました。そうして、今後どのようにしていったらよいのかを『協働』で考えてきたことが、長岡の『米百俵』の思想なのです。」、「小林虎三郎個人の思いだけではなく、藩士たちが虎三郎の思いを理解し、共感し、共に成し遂げようという覚悟を持って支えたからこそ誕生した。」「どんなに先が見えない困難な状況でも、目先の利益ばかりを考えるのではなく、将来のために行動することが大切であり、その中心にあるのは教育による人づくりである。」と説明がありました。

国漢学校の特徴として、身分に関係なく入学することができたこと、漢学、日本の歴史を教える国学、外国語や外国の知識を学ぶ洋学局、医学を学ぶ医学局、武道場があったこと、知識だけでなく生き方や考え方も教えられたこと、人から評価されるのでなく自分が満足するために生きることを説いたこと、教育は何のためにあるか考えることを問われたこと、も紹介されました。「夢を持とう。夢は一生ものだ。夢や希望があるから人は頑張ることができる。」「自分が頑張ることが、実は人のためにもなっている。」と教えられていたといわれています。

また、北越戊辰戦争で荒廃した長岡の復興や経済の基礎をつくった、岸宇吉についてのお話がありました。「岸宇吉は、北越戊辰戦争で負けて日々の暮らしもままならない状況で、岸家に身分を問わず多くの人を集め、復興や商工業の在り方を夜を徹して真剣に話し合いました。それは、『ランプ会』と呼ばれ、長岡の『米百俵』を語るうえで大切な舞台です。身分を越えて未来を話し合い、それぞれの違いを認め合い専門性をもつこと(あなたに合った自分にしかできない道を進むこと)が大切にされました。このように違いを認め合って力を合わせる『協働』は、長岡がとても大切にしている考え方の1つになりました。」

最後に、未来塾のスタートを切る塾生のみなさんへ、メッセージが伝えられました。「これからの全7回の講座の中で、目標としたいことや、『未来の自分』や『なりたい自分』のはそのきっかけが見つかればいいなと思います。また、未来塾では『なぜ』と思ったことを大切にしてほしいと思います。『なぜ』と思ったら一歩立ち止まって、じっくり考えると深い学びにつながります。」

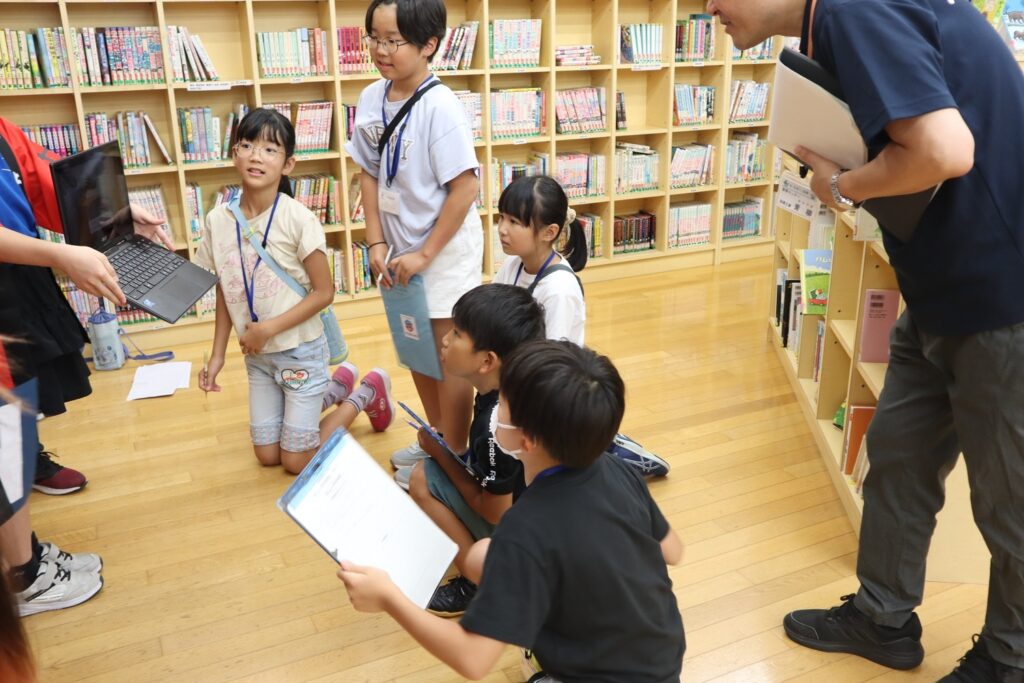

③阪之上小学校伝統館

国漢学校の流れをくむ阪之上小学校では伝統館を見学し、同校の6年生から展示物の説明や国漢学校の歴史について説明いただきました。はじめて知ることも多く、そして同校6年生の豊富な知識とわかりやすい説明に、塾生は驚きをもって臨んでいました。昼食には、特製の「米百俵弁当」をいただきました。長岡産野菜を使ったメニューや、長岡の偉人が愛したといわれるメニューを味わって、“食”でも米百俵を体験しました。

⑤グループワーク

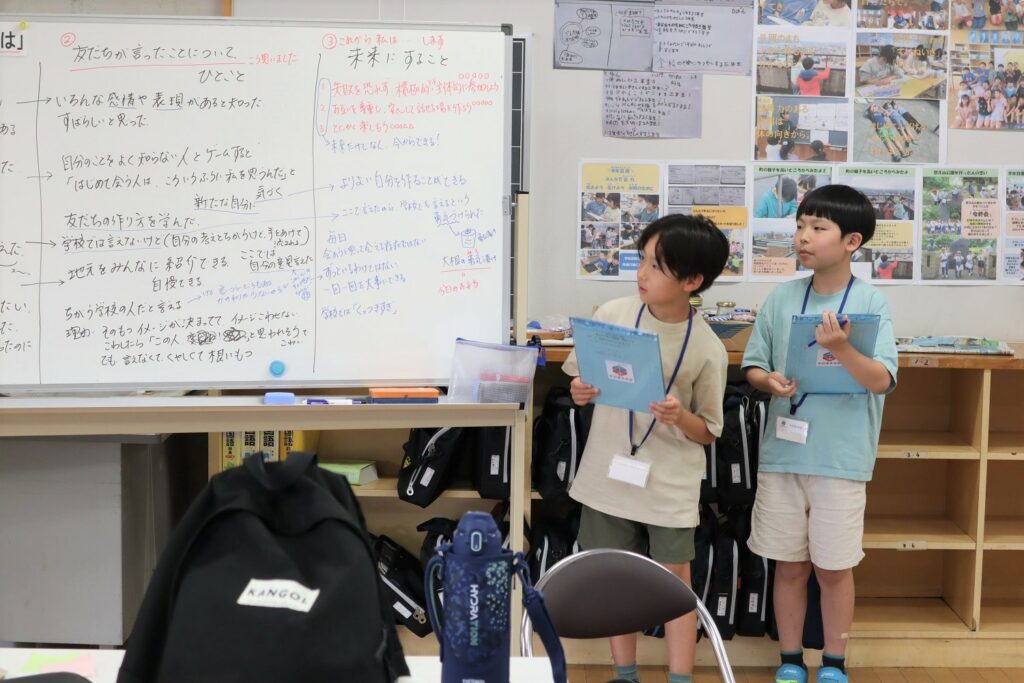

最後に、今日の講座で心に残ったこと、感じたこと、新しく知ったことをグループで話し合い、発表をしました。

グループワークでは、「小林虎三郎の未来の子どもたちのためにお米を売った決断が、長岡の未来に繋がったことがわかった。」「小林虎三郎のように人のために行動できるようになりたいと思った。」「小林虎三郎だけでなく、その熱意に応えた藩士たちや、百俵の米を送ってくれた三根山藩の人々も素晴らしいと思った。」「漢籍は、当時の先生たちが未来の子どもたちのために持って逃げたからこそ、今も残っているのだと知った。」などの意見がありました。

そして、未来や人づくりを考えること、アイデアを考えた人を支える人がいること、次世代に繋いでいくこと、身分に関係なく『協働』で話し合うことが大切だということが発表されました。また、中学生のグループでは、この日の講座をとおして学んだことを活かして、自分たちにできる行動はないかといった観点でも話し合いが行われました。

最後に、コーディネーターの高橋先生からまとめのお話がありました。「今日のグループワークと発表では、講座をとおして学んだこと、長岡の歴史を知って受け継ぎたいと思ったこと、考えてみたいこと、自分にできることなどを紹介し合ったと思います。このように仲間との情報交換をして、その人がなぜそう思ったのかといった理由を考えて、自分の考え方や生き方に活かしていけるようになってほしいというのが米百俵未来塾の活動のねらいです。米百俵未来塾は、単に過去の歴史を勉強するものではありません。歴史や様々な分野に学んで自分の生き方にどう活かしていくのかを考えるのが米百俵未来塾です。そうして描く『未来の自分、なりたい自分』は、移り変わることもありますが、移り変わっても希望を持って追い求め続けていってほしいと思います。12月の第7回講座では、その段階でのみなさんが描く『未来の自分、なりたい自分』を紹介し合う予定です。今日のみなさんの話の聞き方や話の伝え方は、とても良かったと思います。あと6回の講座をとおして、さらに磨きをかけていってほしいと思います。」

▲コーディネーター 高橋先生の講演

【阪之上小学校伝統館】

▲阪之上小学校6年生から、伝統館の説明を受けました。

▲昼食は、「米百俵」がコンセプトの「米百俵弁当」を食べました。

【グループワーク】

▲今日の講座を聞いて感じたことを、グループで話し合いました。

【発表】

▲グループのメンバーで話し合ったことを、みんなに発表しました。